参政党さん!終末期の緩和ケアを忘れないでね

皆さん、こんにちは。緩和ケア医の廣橋猛です。

この「家族を守る処方箋」では、皆さんが家族の看病や看取りに直面したときに、後悔を少しでも減らし、より良い時間を過ごすためのヒントをお届けしています。

今回は、少しだけいつもと視点を変えて、私たちの「生の終わり方」に深く関わる、ある政治的な動きについて、緩和ケア医の立場から皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

少し難しいテーマに感じられるかもしれませんが、これは決して他人事ではなく、あなたや、あなたの愛するご家族の未来に直結する、とても大切なお話です。

最近、「参政党」という政党が、「終末期の延命措置にかかる医療費を、全額自己負担にする」という政策を打ち出し、大きな波紋を広げています。

この言葉だけを聞くと、「過剰な延命治療がなくなるのは良いことなのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、長年、終末期の患者さんたちのつらさと向き合ってきた私から見ると、この政策には、見過ごすことのできない大きな問題点と、危険性が潜んでいるように思えてなりません。

今回の処方箋は、この政策が私たちの「看取り」にどのような影響を与えるのか、そして、私たちが本当に大切にすべきことは何なのかを、皆さんと一緒に考えるためのものです。

1. 「延命治療」と「緩和ケア」の曖昧な境界線

政策の問題点を考える前に、まず皆さんと一緒に考えたいことがあります。

それは、「どこからが『延命治療』で、どこからが『緩和ケア』なのか?」という問いです。

参政党の政策では、「胃ろう・点滴・経管栄養等の延命措置は原則行わない」とされています。 これらを「延命治療」と位置づけ、保険適用から外そうというのです。しかし、医療の現場では、この線引きは決して簡単なものではありません。

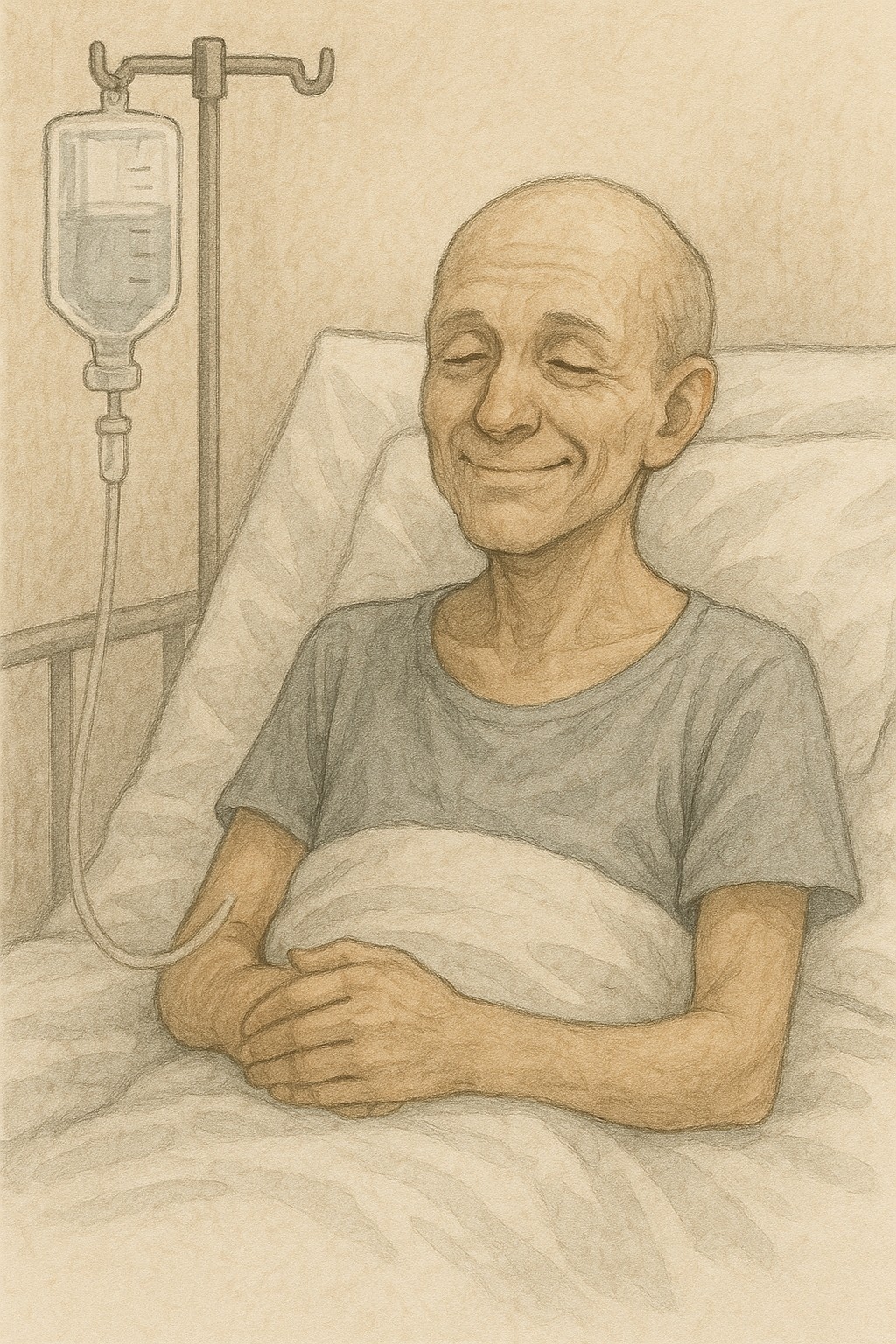

例えば、私が担当した、ある終末期がんの患者さんのお話をさせてください。

その方は、病気の進行により、ほとんど食事が摂れなくなっていました。私からみて、残されている時間はあとわずかな状況です。

ご家族は「食べないと弱ってしまう」と心配し、ご本人も身体のだるさを強く訴えていました。このとき、私たちは少量の点滴による水分補給を行いました。点滴後、ご本人は少し楽になったと喜んでくれました。

さて、この点滴は「延命治療」でしょうか、それとも「緩和ケア」でしょうか。

結果として、この点滴は患者さんの命を数日間延ばした可能性はあります。その意味では「延命治療」と捉えることもできます。しかし、私たちの目的は、あくまで「だるさという苦痛を和らげる」ことでした。これは、まさしく「緩和ケア」そのものです。

また、誤嚥(むせ込み)を繰り返す別の患者さんは、肺炎を起こして高い熱と呼吸の苦しさに悩まされていました。この方に対しても、私たちは抗菌薬の点滴を行いました。その結果、熱は下がり、呼吸も楽になりました。この抗菌薬も、結果的に見れば「延命」につながったかもしれません。しかし、私たちの第一の目的は、感染症による「苦痛の緩和」だったのです。

このように、一つの医療行為が「延命」なのか「緩和ケア」なのかは、その目的によって意味合いが大きく変わります。そして、多くの場合、両者は明確に分けることができず、重なり合っているのが現実です。

参政党の政策の最も大きな問題は、この現場の複雑さを無視し、たとえば「点滴=延命治療」というように単純化して、一律に保険適用から外そうとしている点にあります。

もしこの政策が実現すれば、苦痛を和らげるために必要不可欠な点滴や、感染症を治療するための抗菌薬ですら、「自己負担になるなら…」と、患者さんやご家族がためらってしまう事態になりかねません。それは、本来受けるべき緩和ケアの機会を奪い、患者さんを不必要な苦痛に晒すことにつながる、非人道的な結果を招く危険があるのです。

2. 政策が隠し持つ「残酷なメッセージ」

参政党の政策資料をいくら読んでも、そこには「緩和ケア」や「QOL(生活の質)」といった、現代の終末期医療を支える最も大切な言葉が見当たりません。これは、単なる言葉の抜け漏れではないでしょう(自分の不勉強で見過ごしていたらごめんなさい)。

この政策の関心ごとは、「患者さんがいかに穏やかに、自分らしく最期の時間を過ごすか」ということではなく、「いかにして医療費を削減するか」という点にのみ、一元的に集中しているように見えてしまいます。

そして、この政策は、患者さんやご家族に、無言の、しかし極めて残酷なメッセージを突きつけます。

「お金がなければ、早く死になさい」と。

延命治療に関わる医療費を全額自己負担にするということは、支払い能力の有無によって、受けられる医療、ひいては生きられる期間が決まる社会を容認するということです。これは、所得にかかわらず誰もが必要な医療を受けられることを理念としてきた、日本の国民皆保険制度の根幹を揺るがす「命の選別」に他なりません。

私が外来で担当している三沢さん(仮名)は、60代で肺がんと診断されました。 治療のためには入院が必要でしたが、彼は「入院したら働けず、高額な医療費を払えない」と、一度は治療を諦めようとしていました。 頼れる家族もなく、働きながらギリギリの生活を送る彼にとって、現在の高額療養費制度ですら、大きな負担だったのです。

三沢さんのような患者さんは、決して特別な存在ではありません。 もし、今以上に自己負担額が増えることになれば、どれほど多くの人が治療の継続を断念し、絶望の中に追い込まれることになるでしょうか。

さらに、この政策は、「家族に迷惑をかけたくない」という、日本人に特有の奥ゆかしい気持ちを逆なでします。経済的な負担を前にして、「自分のためにこれ以上お金を使わせるのは申し訳ない」と、本心では望んでいないにもかかわらず、治療の差し控えに「同意」してしまう人が続出する危険性が極めて高いのです。

それは、本人の意思を尊重する「尊厳死」などではなく、経済的な圧力によって強いられる「安価な死」の選択であり、社会全体が「死ぬ義務」を押し付けるような、恐ろしい事態を招きかねません。

3. 私たちの社会が本当に望む「最期」とは

最近、この連載で以前書いた「人が死ぬとき 最期の1週間に何が起こるのか ~穏やかな時間のために家族ができること~」という記事に、多くの方が目を通していただいているようです 。

もしかしたら、選挙が近いこともあり、「延命治療」や「終末期医療」という言葉への関心が高まっているのかもしれません。

あの記事の中では、人が旅立つ前に、身体が自然に行う「旅立ちの準備」についてお話ししました。食事や水分をだんだんと摂らなくなること、眠っている時間が長くなること、呼吸のリズムが変わること。これらは多くの場合、苦しみを伴う異常な変化ではなく、命が穏やかにその活動を終えようとする自然なプロセスの一部なのです。

たしかに、こういった人生の最期が明らかに迫っているとき、いわゆる延命治療は適切ではないかもしれません。

でも、そんなに単純なことばかりではありません。

肺がんの末期で高カルシウム血症(ミネラルのバランスが崩れる)になると、吐き気が出現し、意識が朦朧とし、周囲からは混乱したように見えます。この状況で優先される治療は多めの点滴(水分補給)です。この点滴さえすれば、苦痛を和らげて、まだ1ヶ月は長生きできるかもしれないのです。本人やご家族にとって、この1ヶ月に意味はないのでしょうか?やり残したことをするチャンスを与えてはいけないのでしょうか?

他にも、進行がんのために腸が閉塞してしまい、食事が摂れない末期患者さんがいたとします。たとえ余命は限られているかもしれませんが、点滴さえしていれば1ヶ月くらい延命できるかもしれません。この1ヶ月に意味はないのでしょうか?食べられなくたって、点滴しながらだって、残り1ヶ月で旅行だって行けるんです。

別の食道がんの患者さんは、食べ物の通り道が塞がってしまったために口から食べることはできなくなりました。でも、胃は元気なので、胃瘻のおかげで元気に過ごすことができ、抗がん剤治療に励んでいます。こういった患者さんは胃瘻で延命して、がん治療を受ける権利すらないのでしょうか?

しかし、参政党の政策が現実になった社会を想像してみてください。

つらさを和らげるために必要な点滴ですら「自己負担だから」とためらわれ、自然なプロセスを穏やかに見守るどころか、不必要な苦しみを我慢しながら過ごすことになりかねません。

もちろん、増え続ける国の医療費、特に若い世代の方々が将来に不安を感じ、高齢者の医療費負担のあり方に疑問を抱く。そのお気持ちも、私には痛いほど分かります。国の財政を考えれば、厳しい改革が必要だという議論が出てくること自体は、避けられないのかもしれません。医療費の中に、多少の無駄が含まれていることもまた事実でしょう。薬局で買えるような薬を保険対象から省くことなどは、真剣に議論が必要だと私も思っています。

しかし、その改革の矛先が、社会で最も弱い立場にある、声も上げられないかもしれない終末期の患者さんたちに、一方的に負担を強いるという形であって良いのでしょうか。緩和ケアのために必要な治療すら否定されかねず、苦しんで最期を迎えていく社会。それは、私たちが目指すべき社会の姿ではないはずです。

4. 参政党さん、終末期の緩和ケアを忘れてないでね

私は参政党の皆さんにも、そしてこの問題に関心を持つすべての方に、緩和ケアの本当の役割と、「アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」の重要性について知ってほしいと、心から願っています。

人生会議とは、もしもの時に備えて、自分がどのような医療やケアを望むか、あるいは望まないかを、元気なうちから家族や信頼できる医療者と繰り返し話し合っておく取り組みのことです。

参政党の政策では「延命治療をしますか、しませんか」の事前指示にばかり焦点が当てられていますが、生きる上で大切なのは二者択一を迫ることではありません。

(今回の記事は、多くの方に読んでほしいので、ここまで、全体のほとんどを全員に公開しています。ただ、これ以外でも終末期医療、緩和ケアに関連した役立つ情報をレターで発信しています。ぜひ登録の上で全てのレターを受け取ってくださると嬉しいです。)